原文写于2019.9.11;增补于2023.11.30

Thomas J. Muench是我2009年在纽约州立大学石溪分校开始念博士时的第一位任课老师,讲授经济理论的数学基础这一课程。10年之后,如果要概括Tom Muench对我的学术影响,我想应该如此:

Tom是我进入现代宏观经济理论的领路人,也是我对现代宏观经济理论整体理解的奠基者。

2019年4月23日,我得知Tom去世。第一时间联系了Eva Carceles(我的博士论文导师)确认这一消息。随后又跟Pradeep Dubey(石溪经济系资深教授)邮件询问,得知Tom是该周周一送进医院,周四去世,“可能没有受到太多折磨”。

十年后又是一个9月,适逢教师节,我写下这些记述,怀念Tom Muench。

独特的老爷子

Tom给人的第一印象是和蔼,带有美国中部人民天真、淳朴的气质。Tom身材高大,上了年纪体型也比较醒目,红润的脸上两眼炯炯有神。Muench是个德国姓氏,Tom自己也提过自己的德国血统,但Tom并没有很多德国的严肃气质,反而总是非常欢乐。Tom上课很传统,用粉笔在黑板上画很大的图形,字也写很大。我们那一年博士班一开始有十多个人,Tom努力了一阵子,想要记清楚每个人的姓名,后来发现他自己的学生名单头像照片都太小,不好对应,所以自己去给每个同学打印了名牌(和开会用的一样)。他上课时,名牌就放在每个人面前,这样他在问问题前,总能叫出每个人的名字。

那时候Tom身体还很不错,总穿一件非常宽松的衬衣,胸前口袋里插上深色和红色的笔。如果天气冷,他有时候会再套一件衬衣,但从没见过他穿毛衣。如果天气再冷一些,出SBS楼(经济系所在地)时,他就会穿上一件夹克。长岛冬天时间不短,不过学校暖气很足,有时候Tom会觉得教室太热,就要我们去把窗户打开。但那时候SBS楼已经有些年头了,关紧的窗户很难打开,所以经常我们得两个人合力才能把窗户打开。但这里面同时需要一些诀窍和力气,所以很多次都是Tom先一个人大力出奇迹,我们再模仿跟进。

Tom上课很喜欢念叨。比如数学基础课,他总是从一开始就念叨: “You should always use vectors and matrixes, instead of writing down coordinates!” 对线性代数的强调,让很多非数学背景的同学很难适应,但事后证明,这是深谙现代经济理论基础需求的结果。Tom喜欢画图,对Kuhn-Tucker条件的解释,全部通过画图解决。他不但在黑板上画,还喜欢用一个叫Maple的软件画。Maple是一个类似于Mathematica的软件,但是集成了比较好的数值计算功能,深得老爷子欢心。到第二学期上高级宏观II时,Tom甚至布置过我们用Maple来解RBC模型的对数线性化。

第一学期上课时,只觉得Tom数学功底了得,能够从一开始就给大家明确灌输Transversaity Condition(横截条件)是动态最优化(dynamic optimization,不是dynamic programming)最优解要满足的必要条件这种观念。此外,Tom非常善于从几何直观来思考问题,然后用线性代数进行处理。但老爷子也知道班上同学基础各异,所以也无法坐地起飞。他显然很了解现代数学在经济学中应用的深度和广度,所以有一次讲到stable manifold(稳定流形)时就很激动,说manifold很好、很有用,并顺口问了谁知道欧式空间中manifold的定义。那段时间我刚好在看Milnor的小册子,算是能把本科微分流形课上学的定义用英文说明白,结果老爷子很高兴。这算是我和Tom开始熟识的一个起点吧。

Tom觉得上课买教材是天经地义的,但大多数博士生一开始都觉得画大几十美元买书不划算。第一学期数学课的指定教材是Simon and Blume,Tom要求大家人手一本——当然,再次事后证明合情合理甚至英明神武——但是我迟迟没买,一直妄图用打印版混迹一学期。结果有一次课被老爷子盯上,被勒令买书。从此开始了博士期间攒书的“恶习”。

Tom喜欢吃甜食。经济系那时候年底圣诞放假前都会组织聚餐,大家各带自己的拿手菜。此时总会出现一些中国学生觉得甜到无法下口的甜食,但Tom总能很欢脱的一口一块,吃一大盘,边吃边赞不绝口。

宏观经济理论入门

博士一年级上学期的课程并不太具有理论吸引力。高微I和高宏I都在介绍基础的数学工具。真正的理论洗礼,来自博士第二学期。当时高微II是Pradeep上,浓缩了一般均衡经典理论、Nash均衡、Matching以及信息经济学的内容。高宏II是Tom上,从理性预期线性差分方程组开始,然后进入Woodford的新凯恩斯“圣经”,Interest and Prices,最后是OLG模型中多重均衡问题和法定纸币价值为正的分析。

上Woodford的新凯恩斯理论时,Tom总是习惯性的拿着他的“砖头”——Woodford的书有两磅重,差不多一公斤——放在黑板前的大桌子上。然后翻到某一章,就开始在黑板上边说边写。从家庭问题,到企业问题定价,再到福利函数二次逼近,最后到各种涵义下的最优政策,Tom用了半学期把Woodford的核心理论都勾勒了一遍。看得出来,Tom仔细的读过整本书,而且在很多地方加了很多批注。这时是2010年春天,离开他和Kareken与Wallace在1970年代初开发现代宏观经济学中第一批货币政策理论模型之时已经过去了40年。

也正是在这一时期,我对宏观经济学开始聚集了浓厚的兴趣。那一学期Tom讲Woodford时,很多内容只是在技术上清楚是怎么回事,但并不理解动态条件下——也就是理性预期条件下——最优政策的很多概念到底是什么涵义。为了搞明白discretion(相机抉择)、commitment(承诺)、time-consistency(时间一致)的涵义,我有过几次和Tom在他办公室里的详谈。最开始他把Lucas Critique的历史背景详细给我解释了一遍,期间还几次提到过corn-hog cycle(猪周期)对60年代宏观经济学中“期望”概念发展的影响。后来我仔细看完Lucas (1976)之后,Tom又会开始从一个更高、更新的角度阐述Lucas Critique的意义。反复几次,才开始慢慢领会Lucas Critique对改变宏观经济政策问题思维,突出理性预期重要作用的关键性影响。我当时并不完全明白,Tom如何会对理性预期革命的前因后果如此熟悉,直到若干年后,我才知道,Tom是那段历史的直接参与者。

隐匿的巨人

Pradeep和Hugo Benitez(当时的研究生项目主任,劳动经济学家)数次提到, “Tom is the smartest guy in the Department”。期初系里的博士都不相信,但又想如果Pradeep都总是这么说——Econometric Society的老资格Fellow毕竟不会只打嘴炮——那么或许Tom真的很厉害吧。 博士二年级开始后,逐渐开始把精力聚焦到宏观上。在广泛的文献阅读中,总会在一些远古(70-90年代)文献中和参考资料中碰到对Muench的引用。一个真正的Tom Muench的身影,才逐渐浮现出来。

Sargent在1996年回顾Lucas Critique 20周年的文章里有一段引文:

[At that time] most of us were inadequately trained. In a 1971 meeting at the Minneapolis Fed. Neil Wallace and I tried to convince Thomas Muench that an infinite regress problem would render it impossible to construct a macroeconomic model along the lines of Tobin’s 1955 ‘Dynamic Macroeconomic Model’ which attributed to investors correct knowledge of all derivatives of the price level. I recall how I didn’t know what to make of Muench’s innocent query: ‘Have either of you heard about fixed point theorems being applied to differential equations?’ We hadn’t, and neither had we understood how to adapt Grunberg and Modigliani’s (1954) argument.

Sargent (1996, JME) “Expectations and the Nonneutrality of Lucas.”

到1971年时,一个很小的宏观经济学家群体,以明尼苏达联储和明尼苏达大学经济系为中心,包括Sargent、Sims、Wallace、Kareken、Prescott,以及当时还在卡内基·梅隆大学的Lucas,都已经明确的意识到理性预期均衡的关键意义。但是怎么能够在无穷期时间背景下定义均衡,这是一个很大的问题。当时的经济学家还只习惯于解有限变量的方程,而不知道怎么处理无穷维度下的方程。这才有了Sargent的疑问,以及事后对Muench当时天才意识的评价:innocent query。在Muench看来,用不动点定理解无穷期的均衡价格,就和用不动点定理解常微分方程一模一样!后来的学科发展史是大家耳熟能详的,理性预期宏观经济学家引入了一系列工具,能够有效的解出或者近似解出这个无穷维的均衡。

70年代初,Tom在明尼苏达大学经济系工作,并且与Neil Wallace以及John Kareken一起制定了一个在理性预期条件下推进货币政策研究的计划,1973-74年连续在AER发表了两篇论文。正当理性预期革命以明尼苏达为中心全面展开之时,Tom很离奇的在1976换到了石溪经济系工作,此后发表的主要工作只有 一篇1977年的JET, 一篇1983年的RES,以及一篇1988年的JUE。

显然,Tom已经并不对发表文章有任何强烈的兴趣了。也正因此,Tom在石溪经济系逐渐成为了一个如扫地僧般的存在。

如果再追溯一下Tom的博士研究,那无疑会再一次加强对Tom超前于时代的感叹。Tom于1965年从普渡大学取得博士学位,博士论文的标题为:

Consistency of Least-square Esitmators of Coefficients in Explosive Stochastic Difference Equations

Tom完成博士论文的时间,比日后名满天下的单位根及协整研究,早了几乎10年。

石溪经济系给Tom发了如下讣告:

Tom was an esteemed member of the Department of Economics for 42 years. He was an intellectual giant and a caring person to his family, friends, students and colleagues. His memory will live on in those who were touched by his knowledge and passion.

Intellectual giant,几乎是对一名大学老师的最高评价。Tom发文很少,但我相信当年理性预期革命的亲历者们,都能够认同这一评价。

尾声

Pradeep最近访问中国时告诉我,Tom结过两次婚,第一任太太姓Wooders,是个博弈论学家。此前,我只知道Tom离过一次婚。12/13年冬天系里聚餐时,甚至还见过他带太太一块来,但感觉他太太身体很弱,走路也很慢了。

今天索性查了一下Wooders,才知道大概应该叫Myrna Wooders,现在是范德比尔特经济系的教授。Wooders师从Hurwicz,于1976年从明尼苏达大学经济系毕业,并到石溪经济系任教。不过1980年,Wooders就离开石溪去了多伦多大学。

不知道这位Wooders是否就是Tom的第一任太太,也不知道她1980年离开石溪又有什么故事——只是Tom已经永远无法回答我这个疑问了。

Pradeep问过我,Tom是不是我的博士委员会成员。我如实相告,Tom并非我的committee member。但我的确曾经问过Tom,他是否愿意加入我的dissertation committee。他回答的很坦诚,带有他一贯的和蔼、认真与坦诚: “I’m too old now, and I’m not following the literature, so I can not give you much guidence.”

但其实,无论Tom是否加入过我的博士论文委员会,我都一直将他看做我的学术领路人与奠基者。

May you rest in peace.

补遗

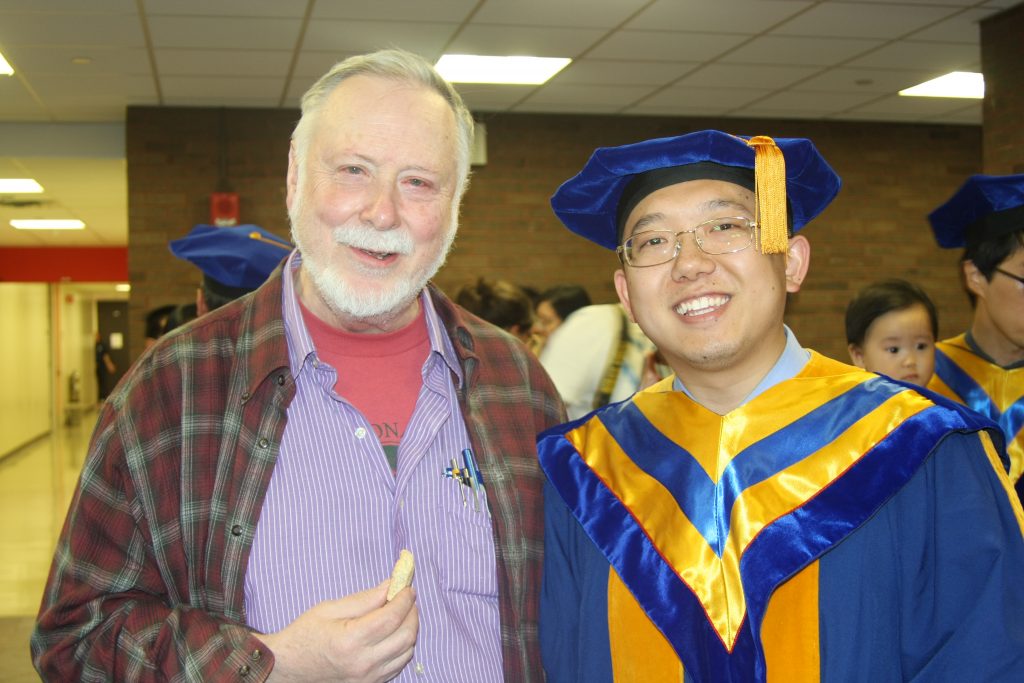

Tom Sargent 2023年11月底到武汉来参加武大130年校庆,30号珞珈讲坛结束后,学院宴请萨老,陪同就餐时,提到Tom Muench是我的博士老师。萨老师停顿片刻,脱口而出:“I know him. Muench is a genius!” 并提到:“I’ll tell you a story of Tom. He acturally costs me a job.” 午餐结束时,我问到他这个故事的详情,他说道那会明尼苏达经济系并没有很多“really smart people”,更senior的人里有,应该要大30岁了。但Tom是really smart guy,明尼苏达经济系在Tom没有任何发表的时候,就直接给了他tenure。我问那为何Tom后来去了石溪,萨老笑着说为了爱情;我接着问是因为Wooders吗?萨老说是的。我接着向萨老确认了Wooders在明尼苏达时是博士生,顺便又提及他俩后来离婚了;萨老进电梯前回复到:“temporarily.” 其中似乎还有故事,只不过没有时间再展开了,也没有再解释“He actually costs me a job”是个什么故事。留给以后有机会再问吧。